『自然に演奏してください』テクニックを超えて、触れること。

クラニオセイクラルバイオダイナミクスも、他のボディワークも、テクニックを超えたいのちの動きを体験することを、最終的にはめざしているのだろうと思います。

テクニックを超えたものをつかむために、テクニックを追求するーーそれは芸術とも共通しているファクターもしれません。

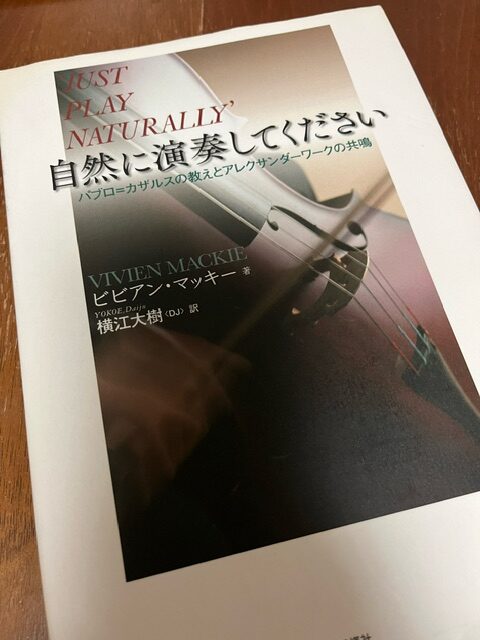

最近、テクニックを追求しすぎて、在り方、状態としてのバイオダイナミクスができていなかったと感じ、アレクサンダーテクニークの名著の1つ、『自然に演奏してください』を再読しています。

『自然に演奏してください』は、名チェリストのパブロ=カサフスに師事していた女性チェリストのビビアン・マッキーさんが、その後アレクサンダーテクニークの講師になり、カサフス氏の下で受けたレッスンについて語るとともに、アレクサンダーテクニークの学びから見える「音楽性」や「本当の意味で良い演奏をすること」についてもお話してくださっています。

…といちおう書きましたが、何について書かれている本か?というのは読んだ人によって異なる本のような気がします。

(↓Amazonから購入できます)

実用書のようには体系立って書かれておらず、人によっては読みにくいかもしれません。

でも私は今まで読んだアレクサンダーテクニークの本の中ではこれがいちばん好きで、ある種の巡礼のような道を歩めるようにと、読むたびに祈るような気持ちになります。

また、ただの理論ではなく、そこに至るプロセスが体験的に書かれているので、バイオダイナミクスのセッションにおいても参考になるところがたくさんあり、読んでいてはっとする箇所がいくつもありました。

とにかくカサルス氏は一度も、「ここではお姫様が塔に幽閉されていると想像しなさい」などとは言いませんでした。我々は、音を奏でただけです。正確に演奏しました。譜面にあることを弾きました。そうしたら、絵が勝手に出てきました。おばあさんは、ビブラートのない声、老婆の声です。

通常、音楽を演奏するとき、音楽家はその曲が生まれた背景などを綿密に調べるそうです。ベートーヴェンの曲であれば、当時彼が生きていた社会の時代背景、曲のモチーフになった土地の歴史など。それによって、曲を解釈することを多くの音楽家はします。しかし、この本に書かれていることは逆で、カサルス氏は、譜面通りの音をとにかく弾く、そうしたことによって、それを奏でる音楽家(ビビアン・マッキーさん)の中からその曲のイメージが出てきたとことでした。

ビビアンさんは、こうも語っていらっしゃいました。

一般音楽家の演奏では、音楽の真髄をまるでずっと遠い向こうの方に追いやるかのようにしているということを意味します。なぜかというと、一般音楽家は一所懸命になって、速く、素晴らしく、輝かしく、全ての音を得ようとしていますが、しかし、ほとんど実際にはそうなっていません。単にある音から次の音に映るところ、そこに多くの重大さがあり、そこで表現をなされるはずなのに、そこでの注意が欠如しているからです。

私は音楽家ではないので、音楽を演奏することの感覚についてはまったくわからないのですが、単にある音から次の音に映るところーーつまり、セッションの動きのプロセスの間に、多くの重大さがある…というのはまだ未熟ながらも感じることがあります。クライアントの体を観察をしすぎたり、あるいは場をつくりすぎようとしてしまうと、その一瞬、一瞬にある重大な何かを見逃してしまう。かといって見逃さないように凝視していても、つかまえられる質は低いものになる。自然に演奏してくださいーーつまり、意図せず演奏してくださいとはバイオダイナミクスにおいても共通しています。

テクニックは重要なもの。ですが、そこに偏りすぎてしまうと、その時間の、その人生の中にひそんでいる大事なものを感じ取らないまま、栄養のない加工食品しか食べないような一生になってしまう。

セッションで結果を出すというよりは、生きている時間をクライアントさんが深く感じられるように…ということをこの本を読んで感じました。

明日もセッションなので、その一瞬一瞬を大事に味わいたいと思います。